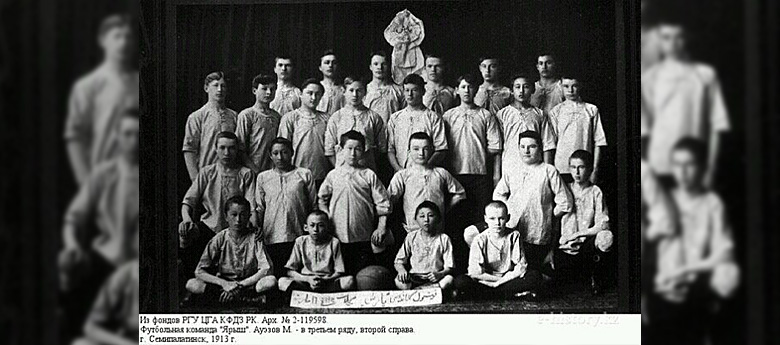

1 марта – День благодарности

Дружба и сплоченность народов Казахстана в архивных документах

Указом Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева день образования Ассамблеи народов Казахстана с нынешнего года будет считаться Днем благодарности всех этносов друг к другу. В разные годы Казахстан помогал многим народам бывшего Советского Союза, неоднократно принимал на свою территорию беженцев и переселенцев. В фондах Центра документации новейшей истории хранится немало документов, освещающих участие Семипалатинской области в важнейших исторических событиях.

В 1921 году огромное бедствие обрушилось на многие районы России и Казахстана. Страшная засуха уничтожила посевы в важнейших сельскохозяйственных районах – Поволжье, Северном Кавказе, Оренбургской области, Центральном районе России, Актюбинской, Уральской, Кустанайской областях Казахстана. Многие посевы погибли от засухи, массового нашествия саранчи, а в кочевых и полукочевых районах Казахстана отсутствие пастбищ вызвало массовый падеж скота. 17 августа 1921 года в Семипалатинске была создана Губернская комиссия помощи голодающим, которая занималась регулированием сбора и распределения средств голодающим.

Для помощи голодающим районам и поступающим с России переселенцам Губернским съездом Советов было принято решение об обложении граждан Семипалатинской губернии натуральным и денежным налогом. Приветствовались добровольные взносы. Грузовые автомобили с плакатами, агитаторами и оркестрами ездили по городу, по базару, собирали пожертвования. Отдельными организациями устраивались аукционы, концерты, чистый сбор от которых шел в пользу голодающих.

Несмотря на голод в республике, велись сборы продовольствия для помощи российскому народу. В 1922 году было отправлено 225 вагонов с продовольствием в Москву, Самару, Саратов, Казань. Кроме сбора пожертвований голодающим Губернская комиссия решила и другую очень важную задачу – принятие, размещение и устройство эвакуированных в Семипалатинскую губернию детей и взрослых из голодающих местностей. Для приема детей предназначались самые большие благоустроенные дома г.Семипалатинска, хотя их было немного, кроме того, были освобождены все приюты, дети из которых были отправлены в уездные города. С августа 1921 по январь 1922 года в только в Семипалатинске было открыто 13 детдомов, в Алаше – 6, где было размещено 4584 эвакуированных детей, подготовлено было еще 23 детдома. 48 детдомов было открыто в Усть-Каменогорском, Павлодарском, Бухтарминском уездах, где было размещено 1990 детей из голодающих районов Российской Федерации. Дети прибывали в ужасном состоянии: раздетые, разутые, больные и истощенные голодом, некоторых приходилось выносить на руках. Взрослые переселенцы были не в лучшем положении: обессиленные и практически нетрудоспособные, не имели теплой одежды и предметов первой необходимости. Из-за отсутствия свободной жилплощади и подходящей работы, многие передавались на иждивение местного населения, которое само находилось в тяжелом положении, к тому же было вынуждено сдавать в фонд денежные знаки, скот, зерно. По состоянию на 1 января 1922 года Семипалатинская губерния приняла 14198 голодающих беженцев и переселенцев.

Яркий пример милосердия проявил народ Казахстана в годы Великой Отечественной войны. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года, практически через 2 месяца после начала Великой Отечественной войны, «…для предотвращения диверсионных актов, затеянных по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами», подлежало переселению все немецкое население, проживающее в районах Поволжья. Таким образом, национальная автономия поволжских немцев была ликвидирована, а они сами переселены в Казахстан, Алтайский край, Новосибирскую и Омскую области.

27 июля 1941 года в Семипалатинской области начался прием и размещение эвакуированного населения из районов Поволжья, г.Ленинграда, Сталинградской, Днепропетровской, Ворошиловградской областей, Грузинской ССР, прифронтовой полосы, а также районов, временно занятых немецкой армией. Из докладной записки секретарю Семипалатинского областного комитета КП(б) К Боголюбову: «…По первому утвержденному плану должны были принять 7200 человек. По мере притока эвакуированных в Казахскую Республику план менялся в сторону увеличения, и по последнему плану должны принять 26700 человек. Сказать, что эта цифра плана последняя – нельзя, скорее всего, придется принимать сверх плана. За последние дни приток эвакуированных особенно увеличился, в среднем принимаем за сутки 100-150 человек. Из утвержденного плана по области должны разместить в Семипалатинске 15000, по районам области – 11700 человек».

По состоянию на 1 сентября 1941 года в Семипалатинскую область прибыло 3905 человек, в том числе из прифронтовой полосы 3572 человек, а на 6 декабря уже 24093 человека, из которых размещены в городе 16300, в Урджаре – 1192, Аягузе – 2063, Чарске – 1133, Новошульбе – 1108, Маканчинском – 941, Бельагачском – 959, Жарминском – 397 человек. Кроме того, принято и размещено немцев-переселенцев 41920 человек.

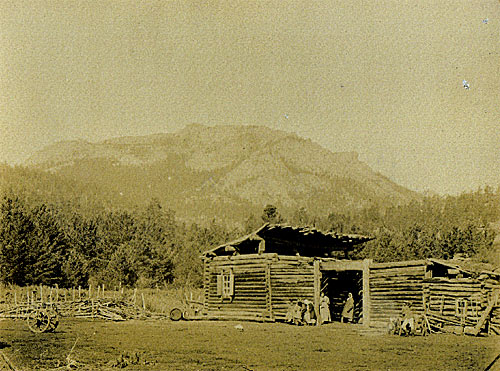

Вид Накулинской заимки Каркаралинского уезда Семипалатинской области

Для прибывающих эвакуированных было организовано питание в столовых и буфетах привокзальных станций, в специально оборудованных помещениях приготавливался кипяток, магазины и ларьки Трансторгпита при станциях организовывали торговлю товарами первой необходимости. Все прибывающее население обеспечивалось бесплатным питанием из расчета 6 рублей в сутки на человека в течение 5-7 дней.

Для прибывших в городе и районных центрах были организованы эвакопункты, оборудованные санпропускниками, банями, дезкамерами и медпунктами. В Семипалатинске эвакопункт размещался в школе №1, в нем имелась комната матери и ребенка на 20 коек для женщин, имеющих грудных детей. По возможности прибывшим семьям сразу предоставлялось жилье, в случаях большого наплыва переселенцев временно размещали в школе №6 Турксиба и железнодорожном клубе ст.Семипалатинск. Специально созданный эвакоотдел обеспечивал прием, разгрузку, перевозку людей до пунктов назначения, проводил большую работу по трудоустройству и расселению эвакуированного населения. Прибывших железной дорогой переселенцев, по мере распределения по районам и отдаленным населенным пунктам, вывозили до места назначения на бричках, буксирных пароходах и баржах.

Обеспечение эвакуированного населения жилплощадью проводилось за счет выявления отдельных квартир, расселения по частным квартирам в порядке уплотнения в квартирах и домах рабочих, служащих и колхозников. В связи с тем, что с жилплощадью были трудности, норма жилплощади на одного человека была снижена до 4 кв.метров.

Благосостояние граждан в основном зависело от трудоустройства взрослого населения, проводившегося путем выявления свободных вакантных должностей по предприятиям и учреждениям города Семипалатинска и устройстве на эти работы, как правило, в первую очередь эвакуированных граждан.

Пасека крестьян-переселенцев в Усть-Каменогорском уезде

Люди прибывали в запущенном состоянии. Это были большей частью женщины и дети – семьи красноармейцев, ушедших на фронт, зачастую не имевшие нормальной одежды, обессиленные от долгого пути, недоедания и болезней. «Прибывшие из республики немцев Поволжья имеют в своем составе в основном мужское население, приехали, захватив с собой обувь, одежду и некоторое количество продуктов. Из Днепропетровской и Ворошиловградской областей очень мало прибыло мужского населения и совершенно не обеспечены теплой обувью и одеждой и никаких запасов продуктов. Эта часть находится в исключительно тяжелом состоянии». Остронуждающемуся эваконаселению за счет государственных фондов оказывалась единовременная денежная помощь. Была организована талонная система снабжения переселенцев промышленными товарами на льготных условиях, а также приобретение товаров первой необходимости трудоспособным населением авансом в счет будущей зарплаты.

Вслед за первой волной переселенцев весной 1942 года последовала вторая. Постановлением Государственного Комитета Обороны от 24 мая 1942 года было принято предложение Военного совета Ленинградского фронта и Ленинградского горисполкома об эвакуации из г.Ленинграда в течение весенне-летнего периода 1942 года – 300 тысяч человек. Эвакуация началась 25 мая 1942 года. Во второй период эвакуации было дополнительно принято и размещено в сельскую местность Семипалатинской области 12024 человек.

Согласно справке о работе эвакоотдела исполкома Семипалатинского областного Совета депутатов трудящихся по хозяйственному устройству эваконаселения за 1941-1944 годы, за период с начала Великой Отечественной войны, с 26 июля 1941 года по июль 1943 года в Семипалатинскую область прибыло 31079 человек, из них было размещено в Семипалатинске – 15759 человек. В числе принятого и размещенного эваконаселения, в частности в г.Семипалатинске, значительное количество прибыло совместно со своими предприятиями, учреждениями, учебными заведениями и детдомами, эвакуированными из прифронтовой полосы. Общее количество выбывших за этот период из числа размещенных в нашей области составляет всего 9146 человек.

Из справки начальника эвакоотдела Семипалатинского областного Совета депутатов трудящихся Борисова: «Несмотря на наличие отдельных отрицательных явлений в период приема и размещения эваконаселения в виде большой скученности на распределительном пункте и общежитии, медленное трудоустройство семей, недостаточной материальной помощи, Семипалатинская область с поставленной задачей, в условиях военного времени, справилась. Все люди были размещены и обеспечены жилой площадью и трудоустроены. Основное же область сумела при массовом потоке людей – сохранить их, не допустила возможности возникновения среди эваконаселения массовых заболеваний, которые часто являются спутниками при массовом перемещении людей».

Переселенцы у Святого ключа

По итогам национальной переписи населения 2009 года на территории Казахстана постоянно проживали представители 125 наций и народностей. Среди них наиболее многочисленными являются семь этносов: казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары и немцы. История насчитывает немало примеров дружбы и сплоченности народов Казахстана, и пусть день Благодарности станет ярким праздником милосердия, дружбы, любви всех казахстанцев друг к другу.

Наталья Яковлева,

архивист КГУ Центр документации

новейшей истории

|